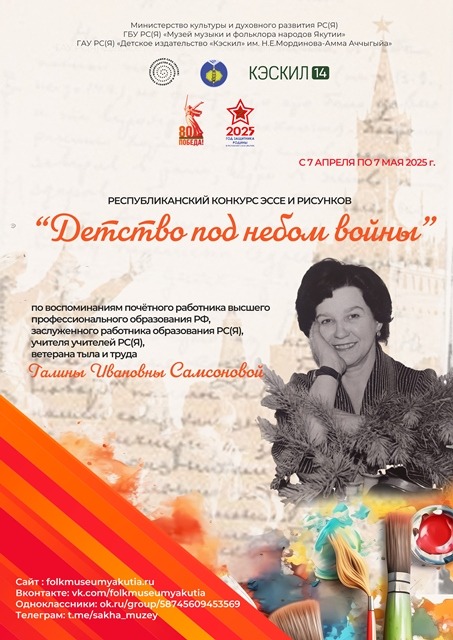

Республиканский конкурс эссе и рисунков “Детство под небом войны” посвящен воспоминаниям почётного работника высшего профессионального образования РФ, заслуженного работника образования РС(Я), Учителя учителей РС(Я), ветерана тыла и труда, супруги Певца Победы — Александра Самсонова — Галины Ивановны Самсоновой о детских переживаниях в условиях военного времени в столице нашей родины – Москве.

Цель конкурса – патриотическое воспитание молодежи, формирование уважения к истории своей страны и осознание значимости мирного детства, развитие творческих способностей подрастающего поколения.

Организаторы: Министерство культуры и духовного развития РС(Я), ГБУ РС(Я) «Музей музыки и фольклора народов Якутии».

Информационные партнеры: ГАУ РС(Я) «Детское издательство «Кэскил» им. Н.Е.Мординова-Амма Аччыгыйа», Литературно-художественный журнал «Колокольчик +».

Участниками конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты ССузов и Вузов. Участники должны создать эссе или рисунок, отражающие их представления о детстве в условиях войны, основанные на воспоминаниях Г.И.Самсоновой. Эссе должно быть объемом от 500 до 1000 слов, написано на русском языке, шрифт 12, Times New Roman. Рисунки могут быть выполнены в любой технике (акварель, гуашь, карандаш, пастель и т.д.) и должны иметь размеры не более A4. Каждая работа должна содержать информацию об авторе: фамилия, имя, возраст, класс, учебное заведение, контактные данные руководителя.

Конкурс проводится в два этапа:

Первый этап — прием работ с 7 апреля по 2 мая 2025 года.

Второй этап — оценка работ жюри и подведение итогов 7 мая 2025 года.

Работы необходимо направлять на электронный адрес организаторов Sakha_mfm@mail.ru или передавать в музей по адресу: г.Якутск, ул.Кирова, 31 (3 этаж).

Победители конкурса определяются по группам:

— дошкольники;

-школьники младшего звена (1-4 классы);

-школьники среднего звена (5-8 классы);

-школьники старшего звена (9-11 классы);

-студенты.

Итоги конкурса и работы финалистов будут опубликованы на сайте партнеров: ГАУ РС(Я) «Детское издательство «Кэскил» им. Н.Е.Мординова-Амма Аччыгыйа» https://keskil14.ru ,Литературно-художественный журнал «Колокольчик +» https://vk.com/kolokolchil , а также на сайте музея https://folkmuseumyakutia.ru и социальных сетях: Вконтакте https://vk.com/folkmuseumyakutia , Одноклассники https://ok.ru/group/58745609453569 , Телеграм https://t.me/sakha_muzey

«Мой город мужества и славы»

До Великой Отечественной войны мои родители жили в Москве, как все советские люди, очень скромно, осознавая то, что Союз Советских Социалистических Республик — это огромная территория, где идёт строительство нового общества и считали, что мир – это главное, что поможет выполнить все планы государства.

С 1939 г. Жизнь в СССР постепенно налаживалась. Я уже научилась читать, в начале училась в трамвае, когда мама еще водила меня в фабричный детский сад (года в 4-5).

На дорогу уходило много времени (1-1:30 часа), наверное, трамвай шёл медленно, часто были остановки, а на домах были названия магазинов и учреждений. Сначала я узнала буквы, потом начала их читать. Потом нравилось мне читать крупные заголовки в газетах. А детских книг тогда не было. Дореволюционных детских авторов не печатали, а советские, видимо еще не написали, а то бы мама обязательно купила. В газете я прочитала о том, что идёт война в Испании против фашистов. Это слово запомнилось. А ещё нам в садике сказали однажды, что у нас в гостях будут испанские дети, родители, которые сражаются с фашистами. Нам сшили пилотки с кисточкой (испанки), мы разучили стихи и песни. А воспитатели рассказали нам, что дети приедут на отдых к нам в Советский Союз, так как их дома разрушили, а родители защищают свою родину от фашистов. И вот однажды нас нарядили и построили в зале и туда привели темноглазых, темноволосых ребятишек. Мы почему-то без команды бросились их обнимать и в нарушение порядка стали дарить им детские игрушки.

Порядок с трудом был восстановлен, всё пошло по плану и за обедом мы весело болтали с испанцами (не знаю на каком языке) в знак дружбы время от времени обнимали их. Я не помню- в тот же день их увезли или нет, но эта встреча запомнилась на всю жизнь.

Дома о войне у нас уже не говорили, но к отцу часто приходили его друзья и братья – Максим Ильич и Григорий Ильич. Среди друзей были корреспонденты газеты «Известия». Вместе с ними в дом приходил праздник, они были веселые, приятно пахли их кожаные пальто, а нам всегда приносили шоколад или «шоколадные бомбы», в которых были игрушки. Они в комнате о чём-то говорили, но нам это было не интересно.

Потом где-то к 40-му году они перестали приходить и о них ничего не говорили и не вспоминали. Отец стал малоразговорчивым и сутками пропадал на работе. По выходным мама ходила на рынок и приносила много овощей и фруктов. К обеду варила свой фирменный украинский борщ с сальцем и распевала при этом украинские песни. У неё был красивый голос и песни хорошие.

1 июня 1941 г. мне исполнилось 8 лет. Тогда учиться начинали с 8 лет, и я стала активно готовиться к поступлению в 1 класс. Специально к 1 сентября я выучила напечатанные в газете стихи (чьи не помню) о товарище Мазуруке- летчике, который с Северного полюса привез детям СССР белого медвежонка.

Я не помню, как объявили начало ВОВ, запомнилась только первая учебная воздушная тревога, когда по радио прозвучала сирена и голос Левитана как-то торжественно (может мне показалось) произнес: «Граждане, воздушная тревога!». Все мы- дети нашей квартиры забегали (по-моему, весело), закричали и побежали во двор, где был вход в бомбоубежище, в которое превратили в подвал. Потом в это бомбоубежище мы ходили каждый вечер после объявления настоящей тревоги, пока не попала бомба во двор чулочной фабрики имени Ногина, где были временно вырыты бомбоубежища. Это в 2-х трамвайных остановках от нас. Наш дом «встряхнуло» от взрывной волны. И в нашем подвале началась паника- все бросились к дверям, крики, шум, дети плачут. После этого мама сказала, что если бомба упадет на наш дом, то подвал не спасёт. И мы стали оставаться дома. На кухне зажигали газ, было тепло и заводили патефон – музыку, чтобы не слышать, что происходит вне дома.

Москва преобразилась к началу августа. Погасли фонари, не светились окна домов, так как их занавешивали черными шторами так, чтобы не было никаких просветов. Женщины и подростки дежурили и проверяли светомаскировку окон в целях безопасности. Ходили слухи, что шпионы пользуются светом из окон- сигналят фашистским самолётам, приоткрывая шторы. Мы искали таких шпионов, но они нам не попались.

Стёкла на окнах заклеивали полосками бумаги, чтобы разбившиеся осколки не могли поранить людей (кусочки стёкол повиснут на этих полосках). Витрины магазина стали закладывать мешками с песком, а потом появились на улицах и площадках «ежи» — противотанковые заграждения из рельсов в виде буквы «Ж». Там, где сейчас сохранили часть таких заграждений для потомков, и чтобы показать, как близко подошёл враг к центру столицы.

С наступлением осени жить в Москве становилось всё труднее. В магазинах исчезли продукты, введены были продовольственные карточки, которые выдавали на месяц. Хлебные карточки были отдельно. По карточкам можно было купить определенное количество каких-то продуктов, если в магазинах они были. Люди занимали очередь рано утром в надежде, что что-либо привезут. Хлеб был тоже по карточкам. Определялось количество хлеба по категориям граждан. Например, дети и иждивенцы (те, кто не работал- больные, старики) получали 300г., служащие на военных заводах – по 800-400 г. Хлеба. Многие эвакуировались из Москвы, куда уезжали было неизвестно, обычно в Среднюю Азию.

Мама не хотела и не могла уехать, так как её работа была связана с ремонтом одежды для военных. Привозили к ним в швейную мастерскую бывшие в употреблении шинели и другую амуницию, иногда простреленную, прожжённую, и швеи ремонтировали эту одежду и отправляли снова на фронт, так как многого еще не хватало в СССР, чтобы одеть и накормить армию, вооружить её, всё это будет после Сталинградской и Курской битвы.

Отправить нас одних троих детей- старшей 14, мне 8, а младшей около 3 лет мама не хотела, боялась нас потерять. Поэтому мы прятались, если кто-либо приходил, чтобы записать и забрать нас в эвакуацию, к тому же старшая сестра в 14 лет была мобилизована на военный завод и жила там, постепенно становясь хорошим токарем.

Маму, кроме работы в швейной мастерской, отправляли копать противотанковые рвы под Москвой на неделю или 10 дней. Мы с младшей сестрой оставались одни. Ходили в магазин вдвоём с сестрой Алкой, с собой носили сумку и бидон в надежде, что будут в магазине продукты (масло, крупа). Нас прикрепили к магазину, где мы должны были отоваривать карточки (слово-то какое!), если конечно, будет чем. Я до сих пор удивлялась: как я восьмилетний ребенок не потеряла карточки ни разу. А нет карточек- нет хлеба, не говоря уже о других продуктах. Нас также прикрепили к столовой, куда мы ходили по каким-то дням обедать. Меню было такое- щи из крапивы, немного картошки и воды, по желанию заправляли чайной ложкой масла, которое припахивало швейным маслом. Я от него отказывалась. Но всё-таки что-то горячего съедали. И ещё, пока было тепло, мы ходили во двор за нашим домом, где раньше был склад старой сельскохозяйственной техники. Там росло много всякой травы. И ведь мы, дети, находили какие-то съедобные травы. Я не помню, как называлась трава, на которой росли плоды в виде маленьких «лепешечек» с однокопеечную монету, мы собирали их в ладошки или в рот. Было вкусно и ни разу не отравились. Мама как-то умудрялась нас подкормить, поначалу ездила в близлежащие деревни, где меняла свои красивые довоенные платья на картошку, иногда сало, и счастливая с сумкой возвращалась домой, распределяя продукты так, чтобы хватила надолго. Хлеб, который покупали по- карточкам, становился всё хуже и тяжелее, только чёрный мы с Алкой выкупали его- 900 г. На троих, когда приходила наша очередь к продавцу, мы тщательно следили за показанием весов, чтобы всё было точно до грамма. Потом довольные шли домой. Конечно, продавщица не могла отрезать от буханки сыроватого, тяжелого, но очень желанного хлеба точно 900 г., и часто был довесок до точного веса. Мы с сестрой считали, что он ничей, только наш и, поделив пополам, съедали его по дороге, часто это был совсем маленький кусочек, но все равно делили и съедали как конфетку, держа во рту, пока он совсем не исчезал. Дома мы честно делили наши 900 г. На три части: маме, Алке и мне. Частенько кроме этого хлеба мы ничего не добывали, и, отрезая от своей доли по кусочку, до вечера съедали её.

Иногда, когда было совсем невтерпёж, покушались на мамину долю, тоже отрезая по кусочку, иногда от её доли оставался совсем маленький остаток. Однажды ночью услышала, как мама плачет, глядя на этот оставленный хлеб, наверное, от бессилия, что не может дать нам большего. Сама она не знаю, как жила, оставляя всё нам, голодая и работая при этом, дежуря в госпиталях и работая на трудовом фронте (копали противотанковые рвы). В Москве начали маскировать здания до неузнаваемости, чтобы сбить фашистов с намеченной для бомбежки цели.

В этот трудный период я вспоминала – перед войной жизнь стала лучше, дома появилось много продуктов. Мама покупала вкусные булочки- плюшки. Оставаясь в квартире одни, когда родители уходили на работу, мы дети из 3 комнат- Вовка, Рита, Ира и я играли во всякие игры, я была самая маленькая и когда играли в догонялки (салочки), я не всегда могла их догнать, ещё они влезали на сундуки или табуретки, чтоб я их не достала, я страшно сердилась и бросала в них кусочки булочки. Наверное, это было нечасто, чтоб булочка была у меня в руках, но я это запомнила, потому что во время войны, когда белого хлеба не было в помине, не то, что булочек, я вспоминала это и ругала себя, зачем я это делала. Я до сих пор не могу выбрасывать хлеб (только, если испортится). Я делаю сухарики или гренки, всегда можно предложить на обед, или делаю панировочные сухари (котлеты обваливать).

Говорят иногда, что Москву не бомбили, бомбили, может не только там, где нужно было фашистам, так как Москва защищалась как могла в то время. И бомбы падали в других регионах Москвы, а не на МОГЭС и Кремль как предполагали немцы. Москва вооружилась зенитными орудиями, к вечеру по улице военные женщины несли аэростаты, как я прочитала потом, они были обмотаны металлическими сетками. В небе вечером и ночью они были незаметны в небе и немецкие самолёты, если натыкались на них, запутывался пропеллер (или что там) и они уже были неуправляемые и падали.

Однажды, видимо это было в начале сентября, днём, когда мы с сестрой были дома, спокойно играли, так как тревогу не объявляли, что-то произошло на улице, люди закричали, подъехали машины, мы выглянули в окно и увидели, что наш дом оцепили военные, а за оцеплением стоит народ и мама плачет. Мы помахали ей, она закрыла лицо руками. Оказывается, как мы узнали потом, под наш дом попала бомба- фугас со стороны 4 подъезда, а мы жили в 1. Она ушла под дом и не взорвалась. Сапёры думали, что это была бомба замедленного действия и вот-вот может взорваться и приказали спасать людей. Мы сидим на кухне, ничего не подозревая. Заходит к нам наш самоуправ (фамилию не помню), он был инвалид, без руки, говорили, что воевал, то ли в финскую войну, или ещё где-то. Зашёл очень спокойно и спросил: «Девочки, вы одни?». Мы его любили, он был очень добрым, и объяснили, что все соседи в эвакуации, а мама «вон там»- показали на окно. Он спокойно сказал: «Вы знаете, где ваши документы? Возьмите их и оденьтесь потеплее». Мы благополучно попали в объятья мамы. В тот же день, ещё и на следующий ночевали у неё на работе. Я теперь думаю, каким бесстрашным человеком был наш самоуправ, выполняющий долг своей совести. Он мог бы уйти, где-то потеряться, но пошёл спасать людей, которые ему доверяли. Он знал, какая опасность грозит ему и этим людям. Ведь бомба могла взорваться в любую минуту, и дом взлетел бы на воздух. Осознавая это, он продолжал мужественно ходить по этажам, чтобы спасти всех. Дня через 2-3, когда саперы добрались до бомбы, мы узнали, что вместо взрывателя был песок, и там была записка «Помогаем, чем можем», так говорили люди и гадали: «Кто такие были наши спасители- немецкие коммунисты или наши военнопленные, которых отправили на завод. Так говорили, но ведь бомба не взорвалась. А мама после этого потеряла голос, она прекрасно пела, а теперь не могла. Когда мама уходила на дежурство в госпиталь или уезжала на трудовой фронт, мы оставались на ночь одни. Я узнала, что ночевать можно в метро женщинам с детьми и решила, что мы будем ходить туда, так как ночью одним дома было страшновато во время тревоги, а тревоги в сентябре объявляли каждую ночь. В Москве было объявлено чрезвычайное положение (ЧП), метро прекращало работать, кажется, с 18 часов, может с 19 (не помню), и мы уходили туда. Самая глубокая станция метро на тот момент была «Маяковская» и она была ближе всего к нашему дому. Мы выходили из дома заранее, так как большую часть пути шли пешком. Особенно сложно было переходить Самотечную площадь, проезжая часть была очень широкая. И я приладилась, ждала, когда подойдет трамвай, который будет проходить через площадь. Трамвай шёл- мы бежали рядом, он нас закрывал от машин. Но сестрёнка была маленькой (3 года) и не всегда успевала. Вагоновожатыми тогда были женщины, они видели, что мы бежим, и замедляли ход трамвая. Мы добирались до метро и спускались вниз по эскалатору вместе с другими, потом его отключали. На обширной станции метро «Маяковская» ставили раскладушки, но места не хватало, стелили одеяла. Мне нужно было пристроить на ночь сестру, и я искала женщину- маму, у которой было много детей. Мне казалось, что такие мамы добрее и внимательнее и, действительно, мне ни разу не отказывали, немного потеснив своих детей, укладывали рядом Алку, предлагали и мне, но у меня было другое занятие.

На ночь отключали электрический ток на путях, на рельсах. И мы ребятишки постарше (8-12 лет) всю ночь бегали по путям, пугая друг друга крысами, которые как кто-то сказал, ростом с человека, но мы ни разу никаких крыс не встретили. В играх ночь проходила быстро. Где-то в 5-6 часов кончался комендантский час, гудела сирена, мы выскакивали на платформу, и я шла искать сестру, которая уже проснулась от сирены. Мы шли домой. Отсыпались потом дома, хотя и днём были часты воздушные тревоги.

А в метро мы ничего не слышали, ведь были глубоко под землёй, в тепле и среди людей. Возвращались домой ещё в сумерках, иногда нам везло: на какое-то расстояние нас подвозил военный патруль. Люди в то время мне попадались добрые, отзывчивые, лишних вопросов не задавали, только спрашивали – «Где мама?». А мама на трудфронте и как у нее болела душа за нас, трудно представить. Однажды, когда они рыли траншеи, немцы начали наступление как раз в их направлении. Машина за ними не пришла и под обстрелами они- все женщины бросились в ближайший лес и сами добирались до Москвы. Мама приехала измученная, грязная, но увидев нас заулыбалась и заплакала, так как бывало часто: рядом всегда были и радость, и слёзы. В данном случае, что мы дома, живы и что она спаслась и мы снова вместе. А было ей в то время всего 31 год.

По радио, которое работало постоянно, говорили о военных событиях на фронтах, о городах, которые с боями оставили наши войска, об эвакуации заводов на Урал, о том, как трудятся в Москве на заводах и фабриках женщины, заменявшие ушедших на фронт мужей и отцов, о подвигах на фронте. И мы, дети, думали, как мы можем помочь фронту. Тем, кому было 14 лет уже работали, а 12-13 летние под руководством женщин дежурили на чердаках, чтобы «бороться» с «зажигалками» — это небольшие бомбы с большим «хвостом», когда они ударялись о что-то твёрдое, из них брызгал огонь, поджигая всё вокруг. Вот задачей ребят было схватить щипцами, а чаще просто брезентовыми рукавицами бомбу и бросить её в бочку с водой или засыпать в ящике песком. Эти ящики и бочки установили на чердаке, бомбы пробивали крышу и тут их хватали. Зачастую, особенно ночью, их просто сбрасывали вниз на асфальт, там они догорали, не принося вреда. А ночью был комендантский час, на улицах никого не было, и транспорт не ходил- только военный патруль.

Меня на чердак не взяли- 8 лет, но мне было интересно, и я попробовала проникнуть на крышу дома, получилось, я села там на печную трубу (они остались от печного отопления дома, газ провели незадолго до войны). Там, на крыше я увидела, что на небе идет целая война, был поздний вечер, темно, а по небу «бегали» лучи прожекторов, они искали немецкие самолеты, там же в небе, видимо, были и незаметные в темноте аэростаты. Я смотрела как завороженная, забыв об опасности. Самолёт, попав в луч прожектора, серебрился, но выскальзывал из него, а если попадал в два луча, которые скрещивались на самолете, то сразу начинали бить по нему зенитки, а летчик в свете лучей ничего не видел.

Однажды, когда я была на крыльце я увидела: прожекторы и самолёт, и разрывы зенитных снарядов, и подбитый самолёт, и я, забыв, где нахожусь, заорала: «Ура» и отпустила от трубы руки и, грохоча, покатилась по железной крыше, ноги упёрлись в желоб, и я не упала вниз. Спасло меня то, что ребята на чердаке услышали шум и вылезли в слуховое окно, вытащили меня, отлупили по мягкому месту и отпустили. Они-то думали, что там шпион, у всех было желание поймать шпиона. После этого случая я поумнела и решила помогать фронту на земле. Мы с ребятами моего возраста, все девочки, в том числе и моя двухлетняя сестра решили собирать осколки от бомб и снарядов, так как появились места сбора металлолома, который нужен был для военных заводов. На них были надписи: «Чем ты помог фронту?». В начале войны нам выдали противогазы- детские. Они были в холщовой сумке. Их мы и приспособили для сбора металлолома. Сам противогаз мы давно разобрали чисто из любопытства, что там, а там, в основном, оказались уголь и сода, ну а коробу- на металлолом.

Сначала собирали по улице и во дворах, но там было мало, так мы добирались до парка ЦДСА, который находился в 10 минутах ходьбы от нас. Там накануне войны построили теннисные корты, посыпанные песком, и там мы решили искать желанный металл. В двадцати метрах от корта был берег пруда, заросший деревьями. Был солнечный теплый день, и мы увидели на песке блестящие края осколков. И ринулись их собирать. Ползаем мы увлеченно, работаем, вдруг вижу вокруг нас фонтанчики песка, думала, дождь пошёл, смотрю на небо, а там бесшумно на бреющем самолёте с крестами на крыльях низко летит и по нам стреляет. И, главное, видит, что дети! На меня нашёл ступор, вижу, что он полетел и разворачивается обратно, а бежать не могу, так мы и застыли на песке- хорошо видимая цель.

И вдруг какая- то сила сгребла нас мой нос уткнулся в чью-то потную, мокрую подмышку и быстрыми прыжками эта сила унесла нас, столкнула, а окоп около деревьев и накрыла собой, а рядом застучали зенитки. Через какое-то время «сила» поднялась, и начала нас вытаскивать из окна, больно шлёпая по заднице, и приговаривая: «Сидите в бомбоубежище и не шастайте, где не положено».

Я, освободившись от подмышки, увидела невысокого, крепкого солдата. Я вот теперь удивляюсь, как он за один раз нас смог всех пятерых унести. А почему они, зенитчики, которые при нашей экзекуции, весело смеялись не прогнали нас с самолёта, объяснилось просто: во- первых, не была объявлена воздушная тревога, средь бела дня немецкие самолеты еще редко появлялись, и их было слышно, а этот шёл на бреющем полёте и низко. Сбили его или нет- не знаю, так как упал бы он далеко отсюда. Во- вторых, зенитчики наблюдали, как мы очень маленькие собирали для фронта металлолом, наверное, у кого-то из них тоже были дети.

Я думаю, что самолёт всё-таки подбили, и он упал где-то. Уж очень весёлые были солдаты, подмигивали нам и чем-то угостили. А потом наш спаситель проводил до ворот парка и сказал, чтоб больше так не рисковали и не ходили сюда. Но мы потом ходили, осенью, когда в парке яблоки немного созрели, собирали яблоки и жёлуди (плоды дубовых деревьев- из них делали чай и кофе).

Москва преображалась с каждым днём. Для того, чтобы не разбомбили фашисты наиболее значимые объекты маскировали: например, чтобы скрыть хороший ориентир для лётчиков- наш театр Советской Армии в виде пятиконечной звезды, в лучах звезды из фанеры построили домики, деревья, наверху тоже что-то сделали и сверху стало казаться, что это какая-то деревня, с лесом и пашнями. Особое внимание немцев было нацелено на такие объекты как Кремль — это понятно, МОГЭС и Мосгаз, водонапорные башни. Наступала зима, и немцам необходимо было обесточить Москву, лишить её тепла и воды, чтобы сломить её сопротивление. Но, видимо, защита этих объектов была на высоте, поэтому и появлялись в небе Москвы одиночные самолеты от разогнанных эскадрилий и сбрасывали уже свой смертоносный груз в других районах Москвы и Подмосковья. Так, видимо, без объявления тревоги, появился и над нами самолёт.

1 сентября, я, наконец, пошла в школу в первый класс, была от счастья на десятом небе, несмотря на все ухудшающую обстановку на фронте, тревожные сообщения Совинформбюро по радио и множество слухов на улице.

Проучились мы ровно неделю. Немцы начали новое наступление на Москву, нас распустили по домам до особого распоряжения, а во дворе школы начали жечь наши документы, чтобы, если немцы придут, не нашли, где живут дети коммунистов. Хотя, я думаю, что никто не стал выяснять этого по той простой причине, что всех бы убили, без разбора, а Москву затопили, как хотел Гитлер. Так что я осталась без документов, которые восстановила уже в семнадцать лет через медкомиссию. Опять нужно было чем-то себя занять. Детей в Москве стало мало. Кто-то уехал с родными в эвакуацию, кого-то даже без родителей эвакуировали, поэтому, боясь, что нас увезут одних, и мы потеряемся, мама отправила нас в Павшино, село под Москвой (тогда, а теперь это уже Москва) к какой-то знакомой бабушке. Мы там прожили не долго. Но помню, что, когда объявляли тревогу, мы бежали в лес и прятались в «подземное» бомбоубежище, которое вырыли сами жители посёлка. В народе его называли «щель», а это была просто землянка. Женщины пожилые надевали на себя всю ценную даже зимнюю одежду, чтоб не пропала в доме в случае бомбёжки, а двери были узкие, они еле проползали в эту «щель», пока все туда забивались, иногда уже заканчивалась тревога. Поэтому, мы- дети иногда туда не попадали, а бегали по лесу. Однажды что-то засветилось на железнодорожной станции, недалеко и женщины в панике стали вылезать из «щели», думая, что немцы пришли. Потом оказалось, что это подошёл на станцию бронепоезд для защиты Москвы. Потом в лесу, неподалеку от нашей щели, упал немецкий самолёт, сбитый нашими зенитчиками. Фашисты начали наступление на Москву, и мама приехала и забрала меня и Алку домой. Во время паники, когда упал самолёт, женщины закричали, что немцы пришли, Алка испугалась и стала заикаться. Это заикание прошло только, когда она училась в старших классах. Я ее учила говорить на распев.

В Москве становилось всё холоднее, голоднее и тревожней. Участились воздушные тревоги, даже днём. По нашей улице на фронт шли колонны добровольцев, тех, которых не взяли на фронт по состоянию здоровья или у кого была «бронь»- отсрочка от армии по работе. Это, в основном, были немолодые люди в гражданской одежде.

В эти дни сентября ушёл на фронт и мой отец Скворцов Иван Ильич, коммунист, ему было 38 лет, у него была «бронь», но он пошёл в армию. В то время важен был каждый человек для обороны Москвы. Поползли слухи, что Москву сдадут, все боялись, что будет с нами. Мама как-то вечером, когда мы сидели на теплой кухне, где горел газ, и пили желудёвый чай, сказала: «Не боитесь. Если в Москву придут немцы, то мы пойдем на кухню, постелим на полу одеяла, ляжем, включим газ и умрем и к немцам не попадём». Мы согласно кивнули, так как мама всегда знала, как поступать. Но мама не подумала, что в Москве в таком случае будет сражение и вряд ли будет газ в домах, Мосгаз взорвут или наши или немцы. И еще мама говорила, что пока Сталин в Москве, Москву не сдадут, будут сражаться. А Сталин И.В. не уехал всегда был в Москве. Москва сражалась, бои шли над подступами к ней. В нашей школе разместили госпиталь, и мы дети решили пойти поддержать раненых- спеть и сплясать, нашли ещё троих таких же энтузиастов. Школу мы не узнали: в классах стояли раскладушки, топчаны, кровати и было много раненых. В зале даже на сцене стояли топчаны. Все раненые перебинтованы, стонут, тяжелый запах стоит. Но мы мужественно что-то пели и читали стихи. Репертуар был небольшой, а может быть от страха и жалости к раненым мы быстро закончили, нам похлопали, и мы собрались уходить. Остановил нас негромкий голос: «Ребятки, кто из вас умеет писать? Подойдите». Я оглянулась и увидела раненого, который был весь забинтован, только щель рта была. Он дал тетрадный листок бумаги, видимо, припасенный заранее. Он лежал на кровати, потрогал меня левой не совсем завязанной рукой, тихо сказал разочарованно: «Маленькая, сможешь?» и стал диктовать, что шлет привет землякам и дальше шли имена и отчества, их было очень много- и мужчины, и женщины, он иногда замолкал, больно, наверное, было, или вспоминал, не забыл ли кого. А я уже перешла на другую сторону листка, где для треугольника уже был написан кем-то адрес, и для письма осталось совсем мало места, и тогда на оставшемся клочке бумаги написала: «Лежу в госпитале. Школа № 236. Москва». Сказала, что больше места нет, он очень сожалел, что не всем передал привет, но видимо, очень устал, да и боли мучали, потому что он иногда стонал, тихо сказал мне: «Спасибо». Подошла медсестра, взяла у меня листок и проводила меня на улицу. У медсестры, видимо, даже времени не было что-то писать, на такое количество раненых. Больше мы в госпиталь не ходили, но мне на всю жизнь запомнился мой первый раненый, может быть, я по-настоящему осознала, что значит защищать Родину, не жалея своей жизни.

В этот год мы так и не пошли в школу, враг рвался к Москве, да и детей в Москве осталось мало.

В Москве становилось всё холоднее, зима была ранняя, мы отогревались на кухне, соседей в квартире не было- эвакуировались, у нас жила мамина подруга Люба, с которой они вместе работали, так прожить было легче, а она была одинокая, и дома у неё газа не было. Мы с Алкой ходили по магазинам, но кроме хлеба в них уже почти ничего не было. Про парад на Красной Площади 7 ноября 1941г. мы узнали только по радио. Где-то в начале ноября, может быть 10 числа или позже, не могу сказать, я проснулась от того, что мама плакала, я вылезла из-под тёплого одеяла и пошла к окну, где стояли мама с Любой и плакали, а за окном был шум, гул. Мама сказала, чтобы я не зажигала свет, так как маскировочная штора была приоткрыта. Я подошла к ним, за окном увидела, что по нашей улице идут стройные колонны солдат в светлых полушубках и ушанках с оружием с круглым диском (я впервые увидела автоматы). Они мне показались высокими и сильными, а на другой стороне нашей неширокой улицы двигалась техника: танки, самоходки, орудия. Я, видимо, сравнивала с тем, как уходили ополченцы на войну и тихо сказала: «Вот, оказывается, какие немцы!» и быстро пошла к Алке, которая сладко спала в кроватке, стала её будить: «Алка, вставай! Немцы пришли, пойдём на кухню умирать». Алка, не открывая глаз, сказала: «Потом, спать хочу». Мама подошла ко мне обняла и сказала: «Пусть спит. Это не немцы. Это сибиряки пришли Москву спасать!». И заплакала, несмотря на холод в квартире, я долго стояла у окна, обнявшись с мамой и Любой, и смотрела, как все новые части армии покидали наш город, чтобы сражаться за него на передовой. Позже я узнала, что это были наши войска, переброшенные с востока страны, так как США напали на Японию, и держать там большие силы нам не было необходимости. Конечно, на Дальнем Востоке и в Монголии стояли наши вооруженные силы, но, по-моему, большая часть была переброшена под Москву. С 5 декабря 1941 г. Началось наступление наших войск, и фашисты были разбиты под Москвой. Я хоть и была маленькая (мне шёл 9-й год), но внимательно стала слушать сводки Совинформбюро по радио, где читали сводки о положении на фронте. И уже не немцы захватывали наши города, а мы их освобождали. Впервые я услышала новые военные песни героев. Хорошо запомнила про лётчика Н. Гастелло, который свой горячий самолёт направил на вражеский эшелон с танками, солдатами и оружием. Там были такие слова:

«Пропеллер громче песню пой,

Неся распластанные крылья,

В последний бой, в последний бой,

Летит стальная эскадрилья.

Пилоту недоступен страх.

В глаза он смотрит смело,

А если надо- жизнь отдаст,

Как отдал капитан Гастелло».

Песни появлялись разные, мы их пели. Так появились песни про рабочих, которые сумели эвакуировать заводы с Украины, Белоруссии, Прибалтики на Восток, на Урал, где их заменили женщины, девушки, дети, а они ушли на фронт. Запомнилась часть строки из песни про Уралочку, которая переписывалась с солдатом (он на фронте):

«На каждом слове шокает, всё шо, да шо, да шо.

Зато такого токаря не видывал никто.

На фронт прислала валенки, а пишет, что пимы».

А в газетах печаталась корреспонденция с фотографиями о подвигах наших солдат и офицеров, и о зверствах фашистов на временно оккупированных территориях, освобождённых нашими войсками. Сожжённые деревни и города, казненные и убитые мирные жители: женщины, дети, старики. Всё это помогало нам в тылу переносить холод и голод и думать о том, что скоро мы победим, изгоним фашистов с нашей земли.

1 сентября 1942г. Я снова пошла в школу в 1 класс, мне было 9 лет. Проучилась 2 недели и у нас начался медосмотр. Почти все дети были нездоровые: у кого чесотка, у кого экзема, или печень и т.д. У меня обнаружили чесотку и сказали, чтобы 2 недели я лечилась.

Опять не повезло с учёбой. Дома мама разобралась с нами троими: у Иры были вши в волосах, у Аллы- экзема на голове, а у меня чесотка. Интересно то, что ни одна болезнь сестёр не передалась мне, хотя это всё было заразно. Каждая болела своей болезнью. А вот лечить – лекарств не было, и мама обошлась народными средствами. Ире голову мазали керосином и завязывали, Аллу мама мазала мазью, которую сама добывала так: на перевёрнутую вверх дном тарелку клала скомканную белую бумагу и поджигала, после её сгорания оставалось немного жёлтой, быстро застывающей мази (бумага-то из деревьев была) и быстро мазала им больное место. А меня мазали какой-то вонючей мазью (никакой романтики!). Всё помогало, но поправлялись мы медленно, сказывалось недоедание, отсутствие витаминов, стрессы 1941 г. И т.д. Поправились мы только к декабрю 1942 г. В это время мама уже оформляла документы в Монголию к Петру Григорьевичу.

К весне 1942 г. девочка Анита из нашего дома сказала мне, что она ходит заниматься в цирковое училище, там кормят обедом: суп и бублик. Я решила пойти туда, конечно, с Алкой, меня приняли на занятия, проверили мою гибкость, фигурку и сказали, что будут учить на воздушную гимнастику. Так я стала ходить в цирковое училище, без всяких документов, верили на слово. Занималась я там месяца три. Суп съедала сама, а Алке бублик отдавала. Она играла там, пока я занималась на учебной трапеции (она висела ниже, не под куполом, на метра 2, но мне казалось очень высоко, сначала боялась, потом привыкла, тем более что страховали лонжией, которую по очереди держали старшие ребята (13-14 лет), иногда отвлекались и приходилось без страховки работать. Упражнения отрабатывали сначала на ковре, потом на трапеции. Но самое трудное было учиться ходить на проволоке, она низко висела над полом, но, если соскользнёшь было очень больно. Но ничего- терпела. Может быть, и вышла бы из меня воздушная гимнастка, как из Аниты, которая до цирковой пенсии работала в цирке, если бы мы не уехали в Монголию. В училище было интересно, я забывала на занятиях, что идёт война, но ведь Москву уже не бомбили, и у меня было занятие, кроме магазина, и не так ощущала голод и холод.

Самсонова Галина Ивановна

Почётный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный работник образования РС(Я), Учитель учителей РС(Я), ветеран тыла и труда.